Kalau ditanya, apakah saya pernah melihat mayat mati atau belum. Saya akan jawab ‘tiap hari malah. Di mana-mana ada’. Mayat adalah tubuh tanpa jiwa, jadi boleh dong kalau saya bilang orang yang menggadaikan jiwanya untuk melakukan sesuatu yang tidak dia suka itu, tak ubahnya sebagai mayat hidup?. Tidak salah juga dong kalau saya bilang mereka yang tidak punya mimpi sebagai mayat hidup? Kan mimpi hanya dimiliki oleh orang-orang dengan jiwa yang hidup. Iya kan?

Tapi tentu saja pendapat saya ini akan menjadi perdebatan di dunia persilatan. Dan saya juga tau, mereka akan melempar pendapat saya dengan sebuah kata sakti mandraguna yang niscaya akan membuat saya diam seribu bahasa. Dan kata itu bernama realistis!

“Mimpi? bah! Bulshit! Ini hidup men, kudu re a lis tis!”

Yang mana sih yang namanya realistis, sepertinya ganteng, sini coba saya mau kenalan.

Seorang teman saya yang berprofesi sebagai model berkata “hidup itu harus realistis. Butuh make up nih, jadi ya sesekali gapapa lah jadi SPG. Apalagi SPG rokok, kerja ga ribet, duit banyak”. Itu jawaban yang saya dapatkan saat bertanya “Itu kamu engga apa-apa tuh, pake rok mini, trus diliat-liatin pahanya sama mas-mas?”

Atau teman saya yang memilih bekerja di sebuah bank, bukan karena dia suka tapi karena desakan. “kudu realistis mbel, aku isin nek ra entuk kerjaan. Tak tompo wae ah…”

Atau teman yang pindah kerjaan bukan karena ingin belajar hal baru tapi karena realisitis “Realistis wae lah, duite ki akeh, yo aku pindah”

Tu.. tu.. tunggu dulu! Itu kenapa semua jawabannya itu jawaban pasrah dan lunglai? Jadi realistis itu uang? Kemapanan? Kalau lawannya realistis itu idealis, artinya menjadi idealis adalah menjadi kere, tidak mapan, dan engga asik gitu hidupnya? Woh! Kejam juga ya masyarakat ini. Kalau memang anggapannya begitu, saya boleh dong punya pendapat bahwa mereka yang realistis itu penakut dan yang idealis itu pemberani?

Berarti menjadi realitis sama juga seperti menerima semua pilihan tanpa mengerti berapa nilainya? Apakah begitu, wahai pemuda-pemudi yang sering berkata “realitis aja laah…”?

Jika bagi saya realistis itu bukan tentang uang, apakah saya akan menerima sorakan penolakan lengkap dengan lemparan sampah, layaknya penyanyi bersuara sumbang di panggung hiburan?

Hmmm…

Belum lama ini, saya bertemu dengan teman saya yang kini bekerja di perusahaan raksasa dunia, Unilever. Seperti biasa, pertemuan dengan teman lama akan dimulai dengan “piye mbel, urip?” barulah setelah itu obrolan dan curhatan kami muncrat ke sana-ke sini. Dengan seksama saya mendengar ceritanya tentang pengalaman bekerjanya.

“Ono Peh, bawahanku, cah hukum, cah anyaran, gek ntas lulus. Durung suwi kerjo, dekne ngomong ‘mbak, ternyata kita disini cuma dijadiin babu ya?’. Aku lak yo mung ngguyu to? Pekok po polos je sakajae dekne? Trus aku ngomong ‘Lah iya. Aku juga udah tau kalau aku bakal jadi babu disini, tapi karena emang passion ku di marketing, ya aku suka-suka aja. Kamu kalau ga suka, resign aja’ "

“Trus, bawahanmu ngomong opo meneh?”

“Ngene jare ‘aku ga tau ternyata kerja di perusahaan besar itu cuma jadi babu’. Lah yo soyo ngguyu to aku. kok le polos?”

Lalu kami tertawa. Satir dan getir. Mungkin jika ada petir akan semakin lengkap adegan itu.

Ah hidup. Katanya idealis hanya milik pelukis atau seniman yang siap hidup hanya dengan kanvas dan cat air saja. Bukan itu konon katanya yang dibutuhkan hidup, hidup butuh realistis, butuh uang Bung!

Lalu apakah kini saya bersiap-siap untuk menjadi miskin dan tak berdaya?

Ih! Saya engga mau! Mit amit mit amit *ketok meja 3 kali*

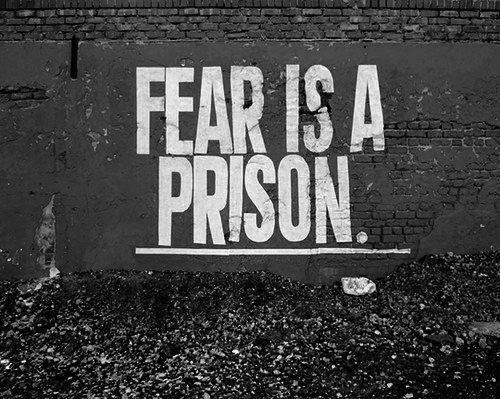

Mungkin masalahnya bukan terletak dalam perdebatan menjadi realitis atau idealis. Kita bahkan tidak perlu memilih salah satu diantara itu untuk menjalani hidup, itu tidak masuk akal. Celakanya memang, kita hidup dalam kungkungan masyarakat pemuja kemapanan. Tak tangung-tanggung, kemapanan yang dipuja itu berbentuk rumah elit, gadget canggih, dan aktualisasi diri. Mereka yang hidup dengan membawa mimpi, berharap kelak akan menjadi seoarang yang berguna, akan jadi tertawaan masyarakat. Alih-alih mendukung, mereka akan melihat sebagai calon-calon orang gagal. Untuk itulah realitis terlihat lebih menarik dibandingkan idealis.

Tapi apakah iya, kita bersedia menjual nilai kepada harga yang tidak seberapa? Tunduk takluk pada realistis?

Jika begitu terus, bisa-bisa kita tidak punya warisan apa-apa kepada anak cucu kita selain kepongahan kapitalis. Bisa-bisa kita akan berkata begini “Kakek itu suskes karena realitis. Tuh liat papa kamu, rumah cuma satu, mobil cuma dua, itu gara-gara apa? Gara-gara idealis!” Dan dijawab dengan “Kakek, om idealis itu jahat yaa?”. Waduh… bisa-bisa anak cucu kita kelak semakin percaya bahwa realistis itulah komponen utama hidup, dan idealis adalah dongeng tua. Kemudian besarlah mereka dengan skeptisme akut. Ah, dibayangkan saja sudah syerem.

Untungnya Nabi Muhammad SAW tidak menyerah pada idealismenya. Bayangkan kalau dia menyerah dan mewariskan kita pedang, uang, atau keturunannya untuk dinikahi, dan lantas berkata sebelum meninggal “Ini semua, agar kalian hidup secara realisitis. Realistis sajalah kalian hidup nanti ya. Kalau sibuk kerja, ya sudah jangan sholat. Pokoknya realistis!”. Bisa dipastikan, hilang sudah islam yang rahmatan lil alamin.

Jadi begini sajalah, bagaimana jika mulai sekarang kita ketok palu untuk sebuah definisi baru? Idealis itu adalah tetap berpegang pada nilai dan tujuan. Sedangkan realistis adalah luwes dan fleksibel dalam menjalankan rencana-rencana. Sisanya bonus.

Nah, kalau begitu bagaimana? Sepakat kita? Berjalan bersama kita?

Salaman dulu dong!

Cheers!

Langganan:

Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar

Posting Komentar